Was ist ein „Agent“? Begriff und Relevanz im KI-Kontext

Stellen Sie sich einen Agenten als digitalen Kollegen vor, der – ähnlich wie ein erfahrener Mitarbeiter – Wissen sammelt, Entscheidungen trifft und Aufträge für Ihr Unternehmen ausführt. Solche Software-Agenten verbindet mehr als nur ihr gemeinsamer Wortursprung: Sie sind lernfähige Computerprogramme, die in Echtzeit Daten aus Internet, E-Mail-Adresse oder internen Systemen auswerten, um Kundenanfragen zu beantworten, Reports zu erstellen oder Prozesse im Vertrieb und Service autonom zu steuern.

Telekom MMS erforscht in einer repräsentativen Studie, wie Organisationen diesen Wandel erleben – und zeigt anhand konkreter Beispiele, wo Unternehmen heute schon Kosten senken und Leistung steigern. Dieser Blogbeitrag liefert Ihnen den fundierten Einstieg in Begriff, Bedeutung und Business-Nutzen von KI-Agenten.

Kurz gefasst: Was ist ein Agent?

Ein (KI-)Agent ist ein autonomes, lernfähiges Computerprogramm, das mithilfe von künstlicher Intelligenz Informationen sammelt, bewertet und eigenständig Aktionen ausführt – im Auftrag von Personen oder Organisationen. Diese Definition erklärt seine wachsende Bedeutung: KI-Agenten beschleunigen Prozesse, senken Kosten und eröffnen neue digitale Geschäftsmodelle.

Historie und Mehrdeutigkeit des Begriffs

Der Begriff Agent entspringt dem lateinischen agere – „handeln“. Schon im 19. Jahrhundert bezeichnete er Personen, die im Auftrag einer Organisation handelten, etwa Handels- oder Versicherungsvertreter. In der Wirtschaft wurde daraus rasch ein Synonym für Verantwortung und Rollen, während die Informatik seit den 1990er-Jahren von Software-Agenten spricht: autonome Computerprogramme, die Daten analysieren und Entscheidungen ohne menschliches Eingreifen treffen.

Diese breite Agent-Bedeutung – vom Spion im Geheimauftrag bis zum digitalen Vertriebsassistenten – verdeutlicht, warum sich das Wort so gut für moderne KI-Lösungen eignet. Hier greifen wir diese gewachsene Semantik gezielt auf, um Unternehmen den kulturellen und technologischen Kontext rund um KI-Agenten verständlich zu machen.

Agenten in der künstlichen Intelligenz – so funktionieren sie

KI-Agenten verbinden klassische Software-Agenten mit den Fähigkeiten moderner Sprachmodelle. Es ist wie mit einem lernfähigen Mitarbeiter, dessen Rollen vollständig in Code gegossen sind: Er beobachtet seine Umwelt, sammelt Daten aus CRM, E-Mail-Adresse oder Internet, leitet daraus Wissen ab und führt anschließend selbstständig Aktionen aus.

Für Unternehmen heißt das: weniger manuelles Eingreifen, niedrigere Kosten, höhere Leistung und ein kontinuierliches Engagement mit Kunden. Damit der Agent diese Ziele erreicht, greift er auf eine dreistufige Architektur zurück:

- Wahrnehmung – Sensoren oder APIs liefern strukturierte und unstrukturierte Informationen (Log-Files, Kundendialoge, Produktdaten).

- Orchestrierung – ein LLM (Large Language Model) wie GPT-4o erstellt auf Basis der Eingaben eine Mindmap möglicher Aufträge, ruft bei Bedarf Tools wie Python-Interpreter, Wissensgrafen oder RAG-Pipelines (Retrieval Augmented Generation) auf und wählt den effizientesten Pfad.

- Ausführung & Feedback – das Computerprogramm setzt den Plan um, protokolliert Ergebnisse, lernt daraus in Echtzeit und optimiert künftige Entscheidungen.

So wird die anfängliche Bedeutung des Agenten – ein einzelner Prozesshelfer – zum strategischen Hebel, der Vertrieb, Werbung und Service auf einer Plattform vereint und neue digitale Geschäftsmodelle ermöglicht.

Reaktive vs. proaktive Agenten

Reaktive Agenten antworten ausschließlich auf externe Reize: Ein Support-Bot liefert eine Lösung, sobald der Benutzer fragt. Proaktive Agenten hingegen scannen kontinuierlich Log-Daten oder Social-Media-Feeds, erkennen drohende SLA-Verstöße (Service Level Agreement), erstellen automatisch einen Bericht, informieren den zuständigen Mitarbeiter und starten einen Self-Healing-Prozess. Das Ergebnis: schnellere Problemlösung, höhere Kundenzufriedenheit.

Single- vs. Multi-Agent-Systeme

Ein Single-Agent-System fokussiert eine klar definierte Aufgabe, zum Beispiel das automatisierte Versenden personalisierter Angebote inkl. Vorname und Nachname. In einem Multi-Agent-System teilen mehrere Agenten ihr Wissen, verhandeln Aufträge und koordinieren ihre Aktionen.

Das Telekom „KI-Phone“ zeigt den Vorteil: Spracherkennung, Intent-Analyse und Datenabfrage laufen über spezialisierte Teilagenten, die zusammenarbeiten, um Nutzeranfragen in Sekunden zu erkennen, zu verarbeiten und an den passenden Service oder Informationspunkt weiterzuleiten, was den Zugriff auf Unterstützung und Informationen deutlich beschleunigt.

Praxisbeispiele für KI-Agenten

In realen Projekten beweisen KI-Agenten, dass sie weit mehr sind als eine theoretische Definition. Sie sammeln Daten, treffen Entscheidungen und stoßen Aktionen ohne menschliches Eingreifen an. Die beiden folgenden Use-Cases illustrieren, wie B2B-Organisationen mithilfe lernfähiger Software-Agenten Kosten senken, Servicequalität steigern und Mitarbeitende von Routineaufgaben entlasten.

→ Mehr zu KI-Agenten finden Sie in unserem ausführlichen Leitfaden.

Persönlicher Produktivitäts-Agent

Nach jedem Online-Meeting transkribiert der persönliche Produktivitäts-Agent das Gespräch, erkennt per Named-Entity-Recognition Namen, Termine und Verantwortlichkeiten und erzeugt auf Knopfdruck eine kompakte Zusammenfassung. Parallel erstellt der Software-Agent individualisierte E-Mail-Entwürfe, die automatisch den richtigen Vor- und Nachnamen einsetzen und offene Aufgaben klar benennen. Über Tools für Outlook, Teams und CRM wird das Dokument direkt an die passenden Kontakte verteilt.

Die lernfähige Engine analysiert die Schreibgewohnheiten, verbessert Stil und Ton und schlägt Folgeaktionen wie Erinnerungstermine oder Aufgaben im Projektboard vor. So sparen Mitarbeitende pro Woche bis zu zwei Stunden Routinearbeit, gewinnen Raum für wertschöpfende Entscheidungen, und die interne Kommunikation erreicht nachweislich höhere Qualität.

Kundenservice-Agent im Unternehmen

Der Kundenservice-Agent empfängt Anfragen über Web-Formular, Chat oder Telefon, erkennt mithilfe von Intent-Analyse, ob es sich um eine Vertragskündigung, eine Störung oder eine allgemeine Frage handelt, und führt den Prozess ohne Wartezeit fort. Bei Kündigungen prüft der Agent Kundendaten, Tarifbedingungen und Kündigungsfrist, versendet eine Bestätigung mit Tracking-Link und dokumentiert den Vorgang im CRM.

Bei Incidents erstellt er ein Ticket, reichert es mit Log-Files und Standortinformationen an und routet es automatisch an den zuständigen Techniker. Während das System rund um die Uhr verfügbar ist, lernt es aus jedem Feedback, reduziert durchschnittliche Bearbeitungszeiten signifikant und erhöht die Kundenzufriedenheit messbar.

Vertrauen und Akzeptanz – warum sie über den Erfolg entscheiden

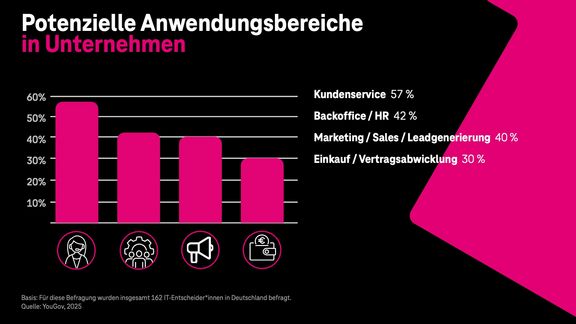

Ob als Kundenservice-Agent oder persönlicher Assistent: KI-Agenten können Arbeit erleichtern – vorausgesetzt, sie genießen das Vertrauen von Nutzer*innen und Unternehmen. Genau das hat Telekom MMS gemeinsam mit YouGov untersucht. Befragt wurden über 1.000 Menschen in Deutschland und 162 IT-Entscheiderinnen.

Das Fazit: Transparenz und Kontrolle sind beiden Gruppen wichtig, die Prioritäten aber unterschiedlich.

Verbraucher*innen achten besonders auf Datenschutz – fast die Hälfte möchte Entscheidungen der KI nachvollziehen können, über ein Drittel will jederzeit selbst eingreifen und vorab bestimmen, welche Aufgaben erlaubt sind. Am meisten überzeugt sie Zeitersparnis, gefolgt von Zuverlässigkeit und weniger Stress. Beim Datenschutz wünschen sich viele den klaren Ausschluss sensibler Daten.

Unternehmen hingegen setzen stärker auf Rechtssicherheit und Compliance. Für fast jede*n zweite*n IT-Entscheider*in ist das oberste Priorität. Ebenso zählen Nachvollziehbarkeit und eine reibungslose Integration in bestehende IT- und Compliance-Strukturen. Im öffentlichen Dienst spielt Governance sogar eine besonders große Rolle.

In der Bewertung von KI-Agenten ist die Bevölkerung gespalten: 40 Prozent sehen die Entwicklung positiv, 45 Prozent eher kritisch – Jüngere sind deutlich offener. Häufigste Sorgen sind Fehlentscheidungen, unsicherer Umgang mit sensiblen Daten, mangelnde Kontrolle und ungeklärte Haftungsfragen.

IT-Entscheider*innen sind optimistischer: Drei von vier erwarten, dass Kund*innen in Zukunft gezielt KI-Agenten im Kontext Kundenservice nutzen werden – im öffentlichen Dienst sogar 94 Prozent, im privaten Sektor 73 Prozent.

Entscheidend für Akzeptanz sind daher drei Punkte: Transparenz bei Datenherkunft und -nutzung, klare Verantwortung im Fehlerfall und verlässliche Sicherheitsmechanismen zum Schutz sensibler Informationen. Nur wenn diese erfüllt sind, werden KI-Agenten als Hilfe wahrgenommen – und nicht als Risiko.

Studie: Vertrauen in KI-Agenten

Was Kund*innen wirklich wollen – und was Unternehmen daraus machen sollten.

Zum Download

Warum Unternehmen jetzt handeln sollten

Der Einsatz von KI-Agenten ist längst kein Experiment mehr, sondern entwickelt sich zum neuen Industriestandard. Branchenbeobachter sehen einen klaren Trend: Immer mehr Unternehmen verlagern Routineprozesse in autonome Computerprogramme, um Entscheidungsgeschwindigkeit und Servicequalität zu verbessern. Wer früh startet, profitiert von einem Vorsprung in Know-how, Datenqualität und Change-Management – drei Faktoren, die sich später nicht „einfach nachkaufen“ lassen:

- Wettbewerbsdynamik: Unternehmen, die KI-Agenten früh und strategisch einsetzen, können ihre Prozesse schneller skalieren und eine bessere Customer Experience bieten. Das sorgt für echte Differenzierung im Markt.

- Regulatorische Resilienz: Regulatorische Vorgaben wie NIS-2 oder der EU AI Act machen ein automatisiertes Compliance- und Monitoring-Setup unerlässlich. Unternehmen mit KI-Agenten können Anforderungen wie Meldepflichten, Risikomanagement und kontinuierliche Überprüfung leichter erfüllen.

- Talentbindung: Automatisierung nimmt Routinearbeiten ab, Mitarbeitende können sich auf zentrale, kreative Aufgaben konzentrieren. Dies steigert die Zufriedenheit und die Innovationskraft des Teams.

- Datenexzellenz: KI-Agenten lernen kontinuierlich, erkennen Muster und entwickeln damit eine hochwertige Datenbasis, die für weitere KI-Initiativen unerlässlich ist.

Unternehmen, die abwarten, laufen Gefahr, den Anschluss bei Effizienz, Kundenvertrauen und technologischer Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Spätes Handeln kann zu steigenden Kosten, Compliance-Risiken und Akzeptanzproblemen führen – gerade, wenn digitale Services bereits Standard sind.

-> Jetzt reinhören: Unser KI-Experte Martin Wunderwald spricht im Podcast über Use Cases, aktuelle Entwicklungen und die Grenzen von KI-Agenten – praxisnah und realistisch bewertet!

Roadmap – in 5 Schritten zum eigenen KI-Agenten

Bevor ein Software-Agent zuverlässig Aufträge in Unternehmen erledigt, braucht er ein solides Fundament – technisch wie organisatorisch. Die folgende Roadmap fasst bewährte Meilensteine zusammen, die Telekom MMS in Projekten vom Mittelstand bis zum Konzern einsetzt. Sie können jede Stufe iterativ durchlaufen und bei Bedarf an Ihr Tempo, Ihre Daten und Ihre Governance-Vorgaben anpassen.

- Bedarf identifizieren: Analysieren Sie Prozesse mit hohem Volumen oder deutlichem Pain-Point (z. B. Ticket-Routing, Reporting). Prüfen Sie dabei auch, welche Datenquellen genutzt werden dürfen und welche Transparenz- bzw. Erklärbarkeitspflichten gelten – eine klare Definition hilft, Erwartungen intern abzustimmen.

- Proof of Concept starten: Neben klassischen KPIs wie Antwortzeit oder Fehlerquote sollten Explainability-Metriken (z. B. Log-Probs, Feature Importance) und erste Modell-Drift-Checks laufen, um früh zu sehen, ob der Agent Entscheidungen nachvollziehbar trifft.

- Governance etablieren: Legen Sie Richtlinien für Datensicherheit, Rollenverantwortung und menschliches Eingreifen fest. Richten Sie parallel ein Observability-Framework mit Live-Dashboards für Qualität, Fairness und Sicherheitsmetriken ein – damit Sie eingreifen können, falls der Agent in eine falsche Richtung abweicht oder sich ungewollt antrainierte Muster einschleichen.

- Roll-out vorbereiten: Integrieren Sie APIs zu CRM, ERP oder E-Mail-Systemen, testen Sie Skalierbarkeit und schulen Sie Teams im Umgang mit den neuen Rollen. Der Roll-out-Prozess sollte ebenso Erklärbarkeits-Checklisten enthalten, sodass jede neue Modellversion automatisch evaluiert und bei Bedarf geblockt wird. Klare Kommunikationslinien verhindern Fehl- oder Doppelarbeit.

- Skalieren & optimieren: Übertragen Sie das Modell auf weitere Fachbereiche, vernetzen Sie mehrere Agenten zu einem Multi-Agent-System und überprüfen Sie kontinuierlich Leistung, Kosten und Compliance. Automatisierte A/B-Tests, monatliche Reportings und Post-Incident-Reviews stellen sicher, dass Lernfähigkeit nicht zu Fehlentscheidungen führt.

Vertiefende Workshops, Architektur-Reviews und Best-Practice-Beispiele zu KI-Agenten und verantwortungsvoller KI erhalten Sie im praxisorientierten KI-Workshop der Telekom MMS – von der ersten Idee bis zur skalierbaren Agentenplattform.

Fazit – Heute in die Agenten-Ära starten

Agenten transformieren Prozesse vom ersten Kontakt bis zum Abschluss. Sie bündeln Daten, treffen Entscheidungen in Echtzeit und liefern messbare Ergebnisse – ohne zusätzliche Headcount-Kosten. Wer jetzt einsteigt, verkürzt Reaktionszeiten, entlastet Teams von Routineaufgaben und stärkt die eigene Wettbewerbsposition in einer zunehmend KI-getriebenen Wirtschaft. Telekom MMS begleitet Sie mit erprobten Frameworks, Governance-Guides und praxiserprobten Best Practices – vom ersten Proof-of-Concept bis zum skalierbaren Multi-Agent-System.

Ihr Einstieg in die Welt der KI-Agenten

Ihr Einstieg in die Welt der KI-Agenten

Lernen Sie in unserem praxisorientierten KI-Workshop, wie autonome Software-Agenten Daten analysieren, Entscheidungen treffen und Ihre Prozesse spürbar beschleunigen – inklusive individueller Roadmap.

Jetzt Workshop buchenFAQ: Häufige Fragen zu KI-Agenten

Was ist ein Agent im KI-Kontext?

Ein Agent ist ein autonomes, lernfähiges Computerprogramm, das – abgeleitet vom lateinischen agere („handeln“) – im Auftrag einer Organisation Informationen sammelt, bewertet und eigenständig Aktionen ausführt. Diese Merkmale unterscheiden ihn von herkömmlicher Software, weil er Entscheidungen selbst trifft und sich an seine Umwelt anpasst.

Worin liegt der Unterschied zwischen Bot und KI-Agent?

Ein klassischer Bot befolgt starre Skripte, während ein KI-Agent über Sprachmodelle, Wissensgrafen und Tools flexibel auf neue Aufgaben reagiert. Er analysiert Daten, erstellt eine Mindmap möglicher Aufträge und wählt die optimale Ausführung – ohne manuelles Eingreifen des Benutzers.

Welche Geschäftsfelder profitieren von Software-Agenten?

Unternehmen setzen Software Agenten in Bereichen wie Kundenservice, Vertrieb, Reporting und IT-Operations ein. Beispiele reichen vom persönlichen Produktivitäts-Agent (Meeting-Zusammenfassungen, E-Mail-Drafts mit korrekt eingefügtem Vorname und Nachname) bis zum Incident-Routing-Agent, der Störungen erkennt, Tickets erstellt und an die richtigen Rollen weiterleitet.

Wie lernt ein KI-Agent und bleibt aktuell?

Der Agent verarbeitet kontinuierlich neue Daten aus CRM, ERP oder Internet, bewertet Feedback der Mitarbeiter und optimiert seine Modelle mittels Reinforcement Learning. Dadurch verbessert er Leistung, senkt Kosten und erweitert sein Wissen ohne erneutes Programmieren.

Was ist beim Thema Verantwortung und Datenschutz zu beachten?

Unternehmen müssen klare Governance-Regeln definieren: Wer trägt im Fehlerfall die Verantwortung? Welche Daten darf der Agent nutzen oder speichern? Transparente Protokolle, Role-Based Access Control und regelmäßige Audits gewährleisten Vertrauen – eine Grundvoraussetzung für erfolgreichen Einsatz und hohe Nutzer-Akzeptanz.