Was ist Change Management? – Prozesse, Modelle und Strategien für erfolgreichen Wandel

Veränderungen gehören heute zum Alltag jeder Organisation. Neue Marktbedingungen, technologische Innovationen, digitale Tools oder kultureller Wandel erfordern von Unternehmen ein hohes Maß an Flexibilität, Entwicklung und Veränderungskompetenz. Doch Veränderungen verlaufen selten reibungslos – sie betreffen Menschen, Strukturen, Prozesse und oft auch die gesamte Unternehmenskultur. Genau deshalb braucht es professionelles Change Management.

Doch was ist Change Management genau? Worin liegt die Notwendigkeit der Veränderung? Wie läuft ein typischer Change Management Prozess ab? Und welche Change Management Modelle unterstützen bei der erfolgreichen Umsetzung?

Dieser Ratgeber liefert einen fundierten Überblick über Begriffe, Definitionen, Phasen im Change, Rollen wie den Change Manager, zentrale Erfolgsfaktoren und bewährte Methoden. Er zeigt, warum die Veränderung notwendig ist, wie Teams und Führungskräfte eingebunden werden und wie sich Change-Projekte nachhaltig verankern lassen – als Bestandteil einer modernen Organisationsentwicklung.

Inhalte

Grundlagen des Change Managements

Bevor Unternehmen konkrete Change Management Modelle anwenden oder einen Change Management Prozess starten, ist es wichtig, die grundlegenden Prinzipien zu verstehen. Denn Veränderungen lassen sich nur dann erfolgreich gestalten, wenn zentrale Begriffe, Rollen und Erfolgsfaktoren klar definiert sind.

Dieser Abschnitt bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Aspekte des Veränderungsmanagements – von der Definition über die strategische Relevanz bis hin zu den Herausforderungen, die ein kontinuierlicher Wandel mit sich bringt.

Definition: Was bedeutet Change Management?

Change Management, auch bekannt als Veränderungsmanagement, bezeichnet die strukturierte Herangehensweise an geplante Veränderungen innerhalb von Organisationen. Der Begriff umfasst alle Maßnahmen, Methoden und Prozesse, die notwendig sind, um einen gewünschten Zielzustand in Unternehmen zu erreichen – sei es durch neue Technologien, veränderte Marktbedingungen oder interne Umstrukturierungen.

Dabei geht es nicht nur um technische oder prozessuale Anpassungen, sondern vor allem um die gezielte Einbindung der Mitarbeitenden. Im Zentrum stehen Menschen, Teams und Führungskräfte, deren Akzeptanz und Beteiligung entscheidend für den Erfolg eines jeden Change Projekts ist. Professionelles Change Management schafft die Rahmenbedingungen, um Veränderungen nicht nur zu bewältigen, sondern aktiv und nachhaltig zu gestalten.

Warum ist Change Management entscheidend für Unternehmen?

In Zeiten digitaler Transformation, demografischen Wandels und wachsender Komplexität ist Veränderung kein Ausnahmezustand mehr, sondern zur Norm geworden. Unternehmen, die ihre Veränderungskompetenz ausbauen, sind besser in der Lage, auf neue Anforderungen, externe Krisen oder disruptive Innovationen zu reagieren.

Ohne professionelles Change Management scheitern viele Projekte – oft nicht an der Technik, sondern an:

- mangelnder Akzeptanz bei den Betroffenen

- fehlender oder unklarer Kommunikation

- unzureichender Einbindung von Führungskräften und Teams

- ungeklärten Rollen im Change Prozess

Strukturiertes Veränderungsmanagement hilft, Widerstände frühzeitig zu erkennen, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Chancen zu nutzen – sei es durch die Einführung neuer Tools, die Anpassung von Strukturen, oder die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur.

Für moderne Unternehmen ist Change längst ein strategischer Erfolgsfaktor – und Change Management ein unverzichtbares Instrument im Werkzeugkasten von HR, Geschäftsführung und Organisationsentwicklung.

Der Wandel als Dauerzustand: Herausforderungen & Chancen

Der Begriff „Wandel“ steht heute sinnbildlich für den Zustand vieler Organisationen: Neue Geschäftsmodelle, hybride Arbeitsformen, Nachhaltigkeitsanforderungen oder KI-getriebene Innovationen führen dazu, dass sich Strukturen, Rollen und Prozesse fortlaufend verändern müssen.

Diese dauerhafte Dynamik stellt Unternehmen vor vielfältige Herausforderungen: Change Projekte müssen schneller geplant, effektiver umgesetzt und langfristig verankert werden. Gleichzeitig steigt der Druck auf Führungskräfte, Transformation nicht nur zu verkünden, sondern aktiv zu begleiten. Die Fähigkeit, Mitarbeitende mitzunehmen, Unsicherheit zu reduzieren und Veränderungen sinnvoll zu kommunizieren, wird zur Schlüsselkompetenz.

Doch Wandel birgt auch Potenzial: Unternehmen, die über ein funktionierendes Change Management Modell verfügen und ihre internen Prozesse flexibel gestalten, können Veränderungen als strategischen Hebel nutzen – für Innovation, Wachstum und Resilienz. Der Übergang vom Status quo zum Zielzustand wird so zur gestaltbaren Chance, nicht zum Risiko.

Change Management im Kontext digitaler Transformation

Die digitale Transformation verändert nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch die Art, wie Menschen arbeiten, kommunizieren und lernen. Neue Tools, agile Methoden und datenbasierte Entscheidungsprozesse bringen tiefgreifende Veränderungen mit sich – in den Strukturen, in den Abläufen und in der Unternehmenskultur. Unternehmen, die sich diesen Herausforderungen stellen, brauchen mehr als nur neue Technologien. Sie benötigen Veränderungskompetenz auf allen Ebenen.

Professionelles Change Management sorgt dafür, dass Veränderungsprozesse nicht an Widerständen scheitern, sondern als Teil eines gelebten Fortschritts verstanden und aktiv mitgestaltet werden können. Im Zentrum stehen dabei nicht nur technische Systeme, sondern vor allem die Menschen – ihre Einstellungen, Fähigkeiten und ihr Vertrauen in die Veränderung.

Veränderungskompetenz als Schlüsselkompetenz

In einer volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Arbeitswelt (VUCA) gehört Veränderungskompetenz zu den zentralen Fähigkeiten moderner Organisationen. Gemeint ist damit die Fähigkeit von Mitarbeitenden, Führungskräften und Teams, mit Wandel umzugehen, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und aktiv an Veränderungen mitzuwirken.

Beim Change Management ist es entscheidend, diese Kompetenzen systematisch zu fördern – etwa durch Trainings, Coaching, Kommunikationsmaßnahmen oder durch das Schaffen psychologischer Sicherheit. Gerade HR kann hier eine Schlüsselrolle einnehmen, indem sie langfristig die Strukturen schafft, die Veränderungsfähigkeit zur Kultur werden lassen. Denn wer Veränderungen versteht und gestalten kann, wird zum aktiven Teil des Wandels – und nicht zum passiven Betroffenen.

Akzeptanz neuer Technologien fördern

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im digitalen Wandel ist die Technologieakzeptanz. Die Einführung neuer Tools – etwa für Kommunikation, Kollaboration oder Automatisierung – ist kein Selbstläufer. Ohne Akzeptanz durch die Nutzenden verpufft selbst die beste Technologieinvestition.

Hier bietet sich das Technology Acceptance Model (TAM) als praxisnahe Grundlage an. Es zeigt, dass zwei zentrale Faktoren maßgeblich die Bereitschaft zur Nutzung beeinflussen:

- Perceived Usefulness (Nützlichkeit): Hilft das Tool, Aufgaben effizienter zu erledigen?

- Perceived Ease of Use (Benutzerfreundlichkeit): Ist das Tool einfach und intuitiv zu bedienen?

Darüber hinaus spielen auch Soft Factors eine entscheidende Rolle:

- eine klare, glaubwürdige Kommunikation zum Mehrwert der Veränderung

- frühzeitige Partizipation der Betroffenen im Change-Prozess

- eine empathische, begleitende Change-Kommunikation und Schulung

- der Einsatz von Multiplikatoren und Key-Usern, die als Brückenbauer agieren

Change Manager sollten also nicht nur technische Einführungskonzepte entwickeln, sondern auch emotionale, soziale und organisationale Rahmenbedingungen mitdenken.

Mensch im Mittelpunkt: Change & Employee Experience

Ein erfolgreicher Change Prozess rückt den Menschen in den Fokus – nicht als Widerstandsfaktor, sondern als Hebel. Die Verbindung von Change Management und Employee Experience eröffnet neue Wege, um Veränderungen nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig zu gestalten.

Wenn Mitarbeitende Veränderung als sinnvoll, nachvollziehbar und partizipativ erleben, steigt ihre Bereitschaft, aktiv mitzuwirken. Deshalb sollten Unternehmen die „Touchpoints“ des Veränderungsprozesses bewusst gestalten: Führung, Kommunikation, Teilhabe und Feedback sind dabei zentrale Elemente. Nur wenn sich Mitarbeitende gesehen, gehört und befähigt fühlen, kann Change wirklich Wirkung entfalten.

KI & Digitalisierung als Treiber: Wie Change Management unterstützen kann

Künstliche Intelligenz, Automatisierung und datenbasierte Prozesse sind längst mehr als technologische Trends – sie verändern Wertschöpfung, Organisation und Rollenbilder grundlegend und damit auch den Arbeitsalltag und etablierte Arbeitsweisen. Doch je komplexer die Technologien, desto größer der Bedarf an begleitenden Change-Maßnahmen. Denn Transformation ist kein IT-Projekt, sondern ein kultureller Lernprozess.

Change Management Modelle helfen dabei, diese tiefgreifenden Veränderungen zu strukturieren, Ängste abzubauen und Orientierung zu geben. Gleichzeitig eröffnen digitale Tools neue Möglichkeiten, den Change Prozess smarter zu gestalten – zum Beispiel durch Digital Adoption Platforms, die Nutzende kontextsensitiv in neuen Anwendungen begleiten, Lernprozesse verkürzen und Technologieakzeptanz fördern.

-> Mehr erfahren: Wie Digital Adoption Platforms die Einführung neuer Technologien unterstützen, zeigt unsere Beratung zur Digital Adoption.

Der Change-Management-Prozess: Phasen und Modelle

Change Management ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein strukturierter Prozess. Wer Veränderungen nachhaltig gestalten will, muss verstehen, wie Menschen auf Wandel reagieren, welche Phasen ein Veränderungsprozess typischerweise durchläuft und welche Modelle bei der Planung und Umsetzung unterstützen können. Die folgenden Konzepte bieten Orientierung – sowohl für Change Manager, HR-Verantwortliche als auch für Führungskräfte, die Transformation gezielt begleiten möchten.

Die 7 Phasen der Veränderung (emotionale Reaktion)

Veränderung ist nicht nur ein strategischer oder organisatorischer Vorgang, sondern vor allem ein emotionaler. Die 7 Phasen der Veränderung – basierend auf dem Modell nach Richard K. Streich – beschreiben typische Reaktionsmuster von Mitarbeitenden, wenn sie mit Wandel konfrontiert werden:

- Schock: Überraschung oder Überforderung bei Bekanntgabe der Veränderung

- Verneinung: Zweifel an der Notwendigkeit der Veränderung

- Einsicht: Erste rationale Akzeptanz der Veränderung

- Akzeptanz: Beginn der emotionalen Auseinandersetzung

- Ausprobieren: Erste Versuche, sich auf die neue Situation einzulassen

- Erkenntnis: Verstehen der Vorteile und Möglichkeiten

- Integration: Verinnerlichung und aktive Umsetzung im Alltag

Diese Phasen im Change zeigen, dass Wandel Zeit, Begleitung und Empathie braucht. Gerade in den ersten Stufen ist es entscheidend, durch Kommunikation, Führung und Enablement Orientierung zu geben.

Klassische Change-Modelle im Überblick

Change Management Modelle dienen als strukturierte Hilfestellung, um komplexe Veränderungsprozesse planbar, nachvollziehbar und steuerbar zu machen. Sie helfen dabei, Change strategisch zu denken, typische Stolperfallen zu vermeiden und den Wandel auf individueller wie organisationaler Ebene zu gestalten. Zu den bekanntesten und praxisrelevanten Ansätzen gehören:

3-Phasen-Modell nach Kurt Lewin

Das klassische Modell gliedert den Wandel in drei zentrale Phasen:

- Unfreeze – Bestehende Strukturen, Routinen und Denkmuster werden „aufgetaut“. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Veränderung wird geschaffen.

- Change – In dieser aktiven Veränderungsphase werden neue Prozesse, Tools oder Verhaltensweisen eingeführt.

- Refreeze – Der neue Zielzustand wird stabilisiert, die Veränderung in der Organisation verankert.

Dieses Modell ist besonders hilfreich für den Einstieg in Change-Projekte, bei denen grundlegende Prozesse oder Strukturen angepasst werden.

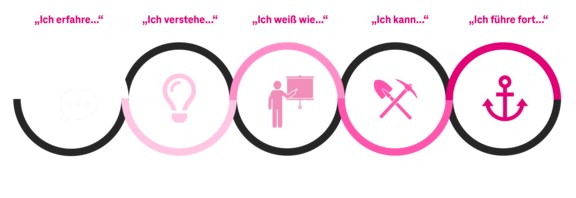

ADKAR-Modell von Prosci

Das ADKAR-Modell richtet sich stärker auf die individuelle Ebene – es betrachtet, was einzelne Menschen brauchen, um Wandel mitzugehen:

- Awareness – Warum ist die Veränderung notwendig?

- Desire – Möchte ich mich beteiligen?

- Knowledge – Wie funktioniert die Umsetzung?

- Ability – Bin ich dazu in der Lage?

- Reinforcement – Was festigt den Erfolg langfristig?

ADKAR eignet sich besonders gut, um Veränderungskompetenz bei Mitarbeitenden gezielt aufzubauen und Widerstände frühzeitig zu identifizieren.

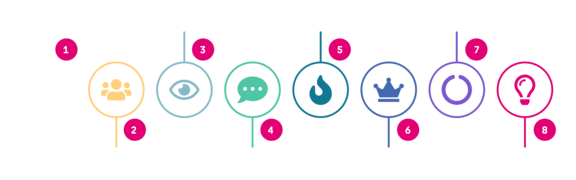

8-Stufen-Modell von John P. Kotter

Kotters Modell bietet einen ganzheitlichen, strategischen Blick auf Veränderung – von der initialen Dringlichkeit bis zur kulturellen Verankerung. Die acht Schritte reichen von der Bildung eines starken Führungsteams über die Entwicklung einer klaren Vision bis zur nachhaltigen Integration in die Unternehmenskultur:

- Dringlichkeit erzeugen

Ein Gefühl der Notwendigkeit wecken – z. B. durch Marktanalysen, Risiken oder Chancen. - Führungskoalition aufbauen

Ein starkes, glaubwürdiges Team aufstellen, das den Wandel vorantreibt. - Vision und Strategie entwickeln

Ein klares Zielbild und eine übergeordnete Richtung für die Veränderung formulieren. - Vision kommunizieren

Die Veränderungsvision konsistent, motivierend und breit kommunizieren. - Handlungsfreiräume schaffen

Hindernisse beseitigen, Mitarbeitende befähigen und Quick Wins ermöglichen. - Kurzfristige Erfolge sichtbar machen

Erste Ergebnisse feiern und gezielt zur Motivation nutzen. - Veränderung weiter vorantreiben

Momentum nutzen, Prozesse nachjustieren, weitere Initiativen starten. - Veränderung in der Kultur verankern

Neue Werte, Verhaltensweisen und Strukturen langfristig im Unternehmen etablieren.

Das Modell ist besonders dann wirksam, wenn Veränderungen tief in die DNA eines Unternehmens eingreifen – etwa bei Kulturwandel, digitalen Transformationen oder strukturellen Neuausrichtungen.

Diese Modelle sind keine starren Vorschriften – sie bieten Orientierung, schaffen Verständnis für dynamische Prozesse und helfen, Veränderung planvoll und menschenzentriert zu steuern. In der Praxis können sie kombiniert, adaptiert oder situativ erweitert werden – je nach Kontext, Reifegrad und Zielen des Veränderungsprozesses.

Vom Schock zur Integration: Change als emotionaler Prozess

Der Erfolg eines Change-Projekts entscheidet sich oft nicht im Konzept, sondern in der Umsetzung – genauer gesagt: im Umgang mit den Betroffenen. Menschen erleben Veränderung individuell, emotional und kontextabhängig. Der Übergang vom Status quo zum neuen Zielzustand ist deshalb selten linear. Er ist geprägt von Unsicherheit, Widerstand, Hoffnung – und der Suche nach Sinn.

Effektives Change Management erkennt diesen emotionalen Verlauf nicht nur an, sondern gestaltet ihn bewusst mit. Das bedeutet:

- Veränderung frühzeitig und transparent kommunizieren

- Räume für Fragen, Zweifel und Feedback schaffen

- Führungskräfte als emotionale Anker ausbilden

- kleine, sichtbare Erfolge gezielt nutzen („Quick Wins“)

- durch Coaching, Schulungen und Beteiligung Vertrauen aufbauen

Nur wenn der Wandel emotional mitvollzogen wird, kann er auch organisatorisch greifen. Wer Veränderung rein technisch oder top-down steuert, riskiert Scheitern an der Oberfläche – statt Verankerung in der Kultur.

Erfolgsfaktor: Veränderungskompetenz

Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Change Management Prozess ist die Fähigkeit von Menschen und Organisationen, mit Unsicherheit, Wandel und neuen Anforderungen konstruktiv umzugehen. Diese Fähigkeit wird unter dem Begriff Veränderungskompetenz zusammengefasst – und sie entscheidet maßgeblich darüber, ob Veränderungsprozesse in Unternehmen scheitern oder gelingen.

Doch Veränderungskompetenz entsteht nicht automatisch. Sie muss gezielt gefördert, strukturell ermöglicht und kulturell verankert werden – bei Mitarbeitenden, Führungskräften und im organisationalen Lernen.

Veränderungskompetenz bei Mitarbeitenden aufbauen

Mitarbeitende sind die Träger und Umsetzer jedes Change Projekts – und gleichzeitig oft die Ersten, die mit neuen Tools, Prozessen oder Rollen konfrontiert werden. Deshalb ist es entscheidend, ihre Veränderungskompetenz systematisch zu entwickeln. Dazu gehören:

- Verstehen: Warum ist die Veränderung notwendig? Welche Ziele verfolgt die Organisation?

- Fähigkeiten: Welche Tools, Methoden oder Verhaltensweisen brauche ich zur Umsetzung?

- Vertrauen: Fühle ich mich befähigt und unterstützt?

Trainings allein reichen nicht. Veränderungskompetenz entsteht durch Praxisnähe, Beteiligung und emotionale Sicherheit. Gerade in frühen Phasen im Change sollte der Fokus darauf liegen, Ängste abzubauen, Eigenverantwortung zu stärken und die Sichtbarkeit erster Erfolge zu fördern.

Veränderungskompetenz von Führungskräften fördern

Führungskräfte sind zentrale Hebel im Veränderungsprozess – sie vermitteln zwischen strategischer Notwendigkeit und operativer Umsetzung. Gleichzeitig erleben sie selbst Veränderung oft doppelt: als Treiber und Betroffene. Damit sie ihrer Rolle gerecht werden können, benötigen sie spezifische Kompetenzen, unter anderem:

- Change-Kommunikation: glaubwürdig, transparent, empathisch

- Widerstände managen: erkennen, verstehen, professionell adressieren

- Vorbildfunktion: Wandel sichtbar verkörpern und vorleben

- Enabling: Teams befähigen, statt nur zu delegieren

Viele Organisationen investieren mittlerweile gezielt in Change Leadership Trainings oder Führungskräfte-Coachings, um diese Fähigkeiten aufzubauen. Denn ohne wirksame Führung wird jeder Change Prozess zur bloßen Maßnahme – und nicht zum echten Fortschritt.

Multiplikatorenmodell & Key-User-Konzepte in der Praxis

Veränderung gelingt nicht nur durch Top-down-Kommunikation, sondern durch Wirkung auf Augenhöhe. Genau hier kommen Multiplikatorenkonzepte ins Spiel. Dabei werden gezielt Personen aus verschiedenen Fachbereichen zu Change-Botschaftern ausgebildet, die als Bindeglied zwischen Projekt und Team agieren.

Key-User-Modelle verfolgen einen ähnlichen Ansatz – mit Fokus auf neue Systeme oder Tools. Sie kombinieren fachliche Nähe, technologische Kompetenz und kollegiale Glaubwürdigkeit. Ihre Aufgaben umfassen unter anderem die Unterstützung bei Roll-outs, Schulung und Ersthilfe in Teams sowie Feedbackschleifen in Richtung Projektteam.

Solche dezentralen Strukturen erhöhen die Akzeptanz, beschleunigen die Umsetzung und machen Veränderung erlebbar. Vor allem in technologiegetriebenen Projekten – z. B. bei ERP-Einführungen, digitalen Workplaces oder KI-gestützten Anwendungen – sind Key-User ein zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltige Adaption.

Best Practices aus der Praxis

Wie gelingen komplexe Change Projekte in der Realität? Die folgenden Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen verschiedener Branchen gemeinsam mit Telekom MMS tiefgreifende Veränderungsprozesse erfolgreich umgesetzt haben – mit Fokus auf Technologieakzeptanz, Mitarbeiterbeteiligung und nachhaltiger Verankerung.

SachsenEnergie: Change IT! Podcast & Use Case

Nach der Fusion von DREWAG und ENSO stand SachsenEnergie vor der Aufgabe, zwei IT-Welten zusammenzuführen und eine neue Arbeitskultur zu etablieren. Die Einführung von Microsoft 365 diente dabei als Hebel für bessere Zusammenarbeit, Effizienz und moderne Teamstrukturen. Telekom MMS unterstützte mit strategischer Change-Beratung, individuellen Kommunikationsformaten und begleitendem Coaching.

Besonders im IT-Bereich lag der Fokus darauf, Akzeptanz für den Wandel zu schaffen, Teams zusammenzuführen und neue Rollen zu etablieren.

-> Mehr erfahren: Lesen Sie in den Case Studies zu SachsenEnergie, wie das Unternehmen durch gezielte Change-Begleitung und Microsoft 365 eine neue Arbeitswelt geschaffen hat, oder hören Sie sich die Folge „Change IT!“ unseres Podcasts an. Einen Einblick in das gesamte Change Projekt bei SachsenEnergie erhalten Sie hier.

TÜV Rheinland: Digital Adoption mit WalkMe

Zur konzernweiten Einführung der Plattform „ComPASS“ setzte der Geschäftsbereich Produkte von TÜV Rheinland auf die Digital Adoption Plattform WalkMe. Die Herausforderung: ein weltweit gleichzeitiger Rollout mit über 20.000 Mitarbeitenden – und ein komplexes Tool, das intuitiv nutzbar sein musste.

Dank WalkMe und der Projektbegleitung durch Telekom MMS konnten klassische Schulungen weitgehend ersetzt werden. Mitarbeitende wurden durch einen intelligenten In-App-Guide geführt – und konnten Aufgaben direkt im Tool erlernen und ausführen. Das Ergebnis: hohe Tool-Akzeptanz, reduzierte Fehlerquoten und signifikante Zeitersparnis.

-> Mehr erfahren: Lesen Sie in unserer Referenz „Smarter Assistent und digitaler User-Guide“, wie TÜV Rheinland weltweit ein komplexes Tool mit WalkMe erfolgreich eingeführt hat.

CONREN Land: Einführung von M365 & Change Management

Die CONREN Land AG konsolidierte ihre gewachsene IT-Landschaft mit dem Ziel, Prozesse zu vereinfachen und die digitale Zusammenarbeit zu stärken. Gemeinsam mit Telekom MMS wurde Microsoft 365 eingeführt – flankiert von einem durchdachten Change Management Prozess mit Key-User-Programm, individuellen Schulungen und einer Onboarding-App.

Neben technischer Migration und IT-Sicherheit lag der Fokus besonders auf der Technologieakzeptanz im Unternehmen. Durch M365-Sprechstunden, strukturierte Supportprozesse und kontinuierliches Feedback konnten Unsicherheiten abgebaut und Veränderungskompetenz aufgebaut werden – mit spürbarer Entlastung des IT-Teams und nachhaltiger Wirkung im Arbeitsalltag.

-> Mehr erfahren: Wie Change Management und Microsoft 365 die digitale Transformation bei CONREN Land vorangebracht haben, zeigt die Referenz "IT neu gedacht".

Kliniken & Gesundheitswesen: Digitalisierung & ePA

Das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden digitalisiert nicht nur seine Patientenversorgung, sondern auch interne Kommunikationsprozesse. Im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes wurde Webex als zentrales Kollaborations- und Meetingtool eingeführt – begleitet durch ein fein abgestimmtes Change Management durch Telekom MMS.

Ziel war es, Mitarbeitende schnell und zielgruppenspezifisch zu befähigen – mit praxisnahen Schulungen und durchgängiger Begleitung im Veränderungsprozess. Ergebnis: deutlich effizientere Abstimmungen, mehr Wissensaustausch zwischen Klinikbereichen und spürbare Akzeptanz für neue digitale Arbeitsweisen – auch im sensiblen Umfeld des Gesundheitswesens.

-> Mehr erfahren: Wie das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Digitalisierung & Change Management erfolgreich im Klinikalltag verbindet, zeigt die Referenz „New Work im Klinikalltag“.

Spezialfall Gesundheitswesen?

Erfahren Sie, wie Change Management in Kliniken und Versorgungseinrichtungen erfolgreich gelingt. Jetzt den kostenfreien User-Guide „Changemanagement im Gesundheitswesen“ herunterladen.

Jetzt Whitepaper herunterladen

Change Management & gesunde Arbeitswelten

Veränderung betrifft nicht nur Prozesse, Tools und Strukturen – sie betrifft vor allem Menschen. In einer Arbeitswelt, die durch kontinuierlichen Wandel, neue Technologien und steigende Anforderungen geprägt ist, wird Change Management auch zu einer Frage der Gesundheit. Wer Veränderungen verantwortungsvoll gestalten will, muss nicht nur Effizienz und Zielerreichung im Blick haben, sondern auch das Wohlbefinden, die psychische Belastbarkeit und die Akzeptanz der Mitarbeitenden.

Ein wirksamer Change Prozess berücksichtigt daher auch gesundheitliche Aspekte – und schafft eine Unternehmenskultur, die Wandel nicht überrollt, sondern begleitet.

Zusammenhang zwischen Wandel, psychischer Gesundheit & Akzeptanz

Veränderung löst Reaktionen aus – von Neugier und Aufbruch bis hin zu Unsicherheit, Widerstand oder Erschöpfung. Gerade in komplexen oder häufigen Veränderungsprozessen steigt das Risiko für psychische Belastungen. Wenn Kommunikation fehlt, Rollen unklar sind oder Mitarbeitende sich überfordert fühlen, sinkt nicht nur die Akzeptanz, sondern auch die Motivation und mentale Stabilität.

Professionelles Veränderungsmanagement schafft hier gezielt Ausgleich – durch klare Kommunikation, partizipative Einbindung, transparente Entscheidungswege und realistische Erwartungssteuerung. Besonders wichtig ist es, Führungskräfte dafür zu sensibilisieren, wie Veränderungsdruck individuell wirkt – und welche emotionalen Phasen Mitarbeitende im Change Prozess durchlaufen.

Ein resilienter Umgang mit Wandel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von gezieltem Empowerment und organisationaler Fürsorge.

BGM & Change: Kultur, Kommunikation, Empowerment

Die Verbindung von betrieblichem Gesundheitsmanagement (BGM) und Change Management eröffnet neue Chancen: Gesundheitsförderung wird zur aktiven Unterstützung im Wandel. Unternehmen, die diese beiden Perspektiven miteinander verknüpfen, schaffen eine Kultur, in der Veränderungskompetenz, Offenheit und mentale Gesundheit gemeinsam wachsen können. Diese Verbindung zählt vor allem auf diese zentralen Bausteine:

- Kommunikationsformate, die aufklären statt überfordern

- Kulturelle Leitplanken, die Sicherheit in Veränderungsphasen bieten

- Empowerment-Ansätze, die Mitarbeitende befähigen, Veränderung mitzugestalten

- Kooperation zwischen HR, Change und BGM, um Synergien zu nutzen

Ein ganzheitlicher Change-Ansatz denkt Gesundheit mit – nicht nur als Prävention, sondern als produktive Ressource für erfolgreichen Wandel.

-> Mehr erfahren: Lesen Sie im Blogbeitrag, warum Unternehmen jetzt auf gesundes Arbeiten setzen sollten und erhalten Sie starke Impulse für Kommunikation, Kultur & Empowerment.

Change begleiten – mit Telekom MMS

Veränderung erfolgreich gestalten. Menschen befähigen. Fortschritt ermöglichen.

Telekom MMS unterstützt Unternehmen dabei, Wandel ganzheitlich zu denken – von der Strategie über Kommunikation und Technologie bis zur nachhaltigen Verankerung. Ob Change-Beratung, Multiplikatorenmodelle, Digital Adoption Platforms oder Enablement-Programme: Gemeinsam machen wir Veränderung wirksam.

Zusammenfassung: Erfolgsfaktoren Kommunikation, Transparenz & Enabling

Change Management ist kein isoliertes Projekt, sondern ein kontinuierlicher Bestandteil moderner Organisationsentwicklung. Erfolgreiche Veränderungsprozesse zeichnen sich nicht allein durch methodische Exzellenz aus, sondern vor allem durch die Qualität ihrer Umsetzung – und diese steht und fällt mit drei zentralen Faktoren: Kommunikation, Transparenz und Enabling.

- Kommunikation bedeutet nicht bloß Information, sondern echte Teilhabe: Menschen brauchen nicht nur Wissen über den Wandel, sondern auch das Gefühl, gehört und einbezogen zu sein.

- Transparenz schafft Vertrauen – sie hilft, Unsicherheiten zu reduzieren, den Need for Change verständlich zu machen und Zielzustände greifbar zu kommunizieren.

- Enabling meint mehr als Schulung: Es geht darum, Führungskräfte, Teams und Mitarbeitende gezielt zu befähigen, aktiv und selbstwirksam am Veränderungsprozess mitzuwirken – und dabei als Fürsprecher, Widerstandsmanager und Coach alle Beteiligten mitzunehmen.

Nur wenn diese Prinzipien gelebt werden, entfalten Change Management Modelle, Tools und Prozesse ihre volle Wirkung – und führen nicht nur zu kurzfristigen Ergebnissen, sondern zu nachhaltigem kulturellen Fortschritt.

Change Consulting mit Telekom MMS

Change Consulting mit Telekom MMS

Jetzt informierenFAQ: Häufig gestellte Fragen zum Change Management

Was versteht man unter Change Management?

Change Management bezeichnet die strukturierte Planung, Steuerung und Umsetzung von Veränderungsprozessen in Unternehmen. Ziel ist es, Veränderungen bewusst zu gestalten, Akzeptanz zu fördern und neue Zustände nachhaltig zu verankern – auf organisationaler wie individueller Ebene.

Welche Change Management Methoden gibt es?

Zu den gängigen Methoden zählen u. a. das 3-Phasen-Modell von Lewin, das ADKAR-Modell und das 8-Stufen-Modell nach Kotter. Je nach Ziel und Kontext kommen auch Kommunikationsstrategien, Multiplikatorenkonzepte oder Digital Adoption Maßnahmen zum Einsatz.

Wie läuft ein Change Management Prozess ab?

Ein Change Management Prozess beginnt in der Regel mit einer Analyse der Ausgangslage sowie einer Stakeholderbetrachtung. Auf dieser Basis wird eine übergreifende Change Vision und Strategie entwickelt, um die passenden Maßnahmen für die Veränderungsbegleitung zu strukturieren. In einem zweiten Schritt erfolgt die konkrete Umsetzung dieser Maßnahmen – etwa durch Kommunikation, Enabling, Coachings oder andere Interventionen. Abschließend geht es darum, die Veränderung zu verankern und nachhaltig zu verstetigen, sodass sie Teil der gelebten Kultur wird.

Was ist das 7-Phasen-Modell?

Das 7-Phasen-Modell beschreibt die emotionalen Reaktionen von Mitarbeitenden auf Veränderung – vom anfänglichen Schock über Verneinung und Akzeptanz bis hin zur Integration des Neuen in den Arbeitsalltag. Es hilft, Change auch psychologisch besser zu verstehen und zu begleiten.

Was ist Veränderungskompetenz?

Veränderungskompetenz beschreibt die Fähigkeit von Personen oder Organisationen, konstruktiv mit Wandel umzugehen. Dazu gehören Offenheit, Anpassungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und der Wille, aktiv an Veränderungsprozessen mitzuwirken.

Welche Arten von Veränderungen gibt es?

Man unterscheidet zwischen strukturellen, technologischen, prozessualen und kulturellen Veränderungen. Diese können einzeln oder kombiniert auftreten und unterschiedliche Auswirkungen auf Strategie, Systeme und Mitarbeitende haben.

Welche Beispiele gibt es für Veränderungskompetenzen?

Beispiele sind die schnelle Einarbeitung in neue Tools, der konstruktive Umgang mit Unsicherheit, das aktive Einbringen in Change-Initiativen oder die Fähigkeit, andere bei Veränderungen zu unterstützen und zu motivieren.

Was ist Technologieakzeptanz?

Technologieakzeptanz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit von Mitarbeitenden, neue technische Lösungen anzunehmen und produktiv zu nutzen. Sie hängt stark von wahrgenommener Nützlichkeit, Benutzerfreundlichkeit und dem Change Management rund um die Einführung ab.