Wie implementiere ich Data Governance? – In 6 Schritten zur datengetriebenen Organisation

Chaos in Datensilos, wachsende Compliance-Risiken und KI-Initiativen, die im Proof-of-Concept steckenbleiben – kennen Sie das? Wer sich fragt, wie man Data Governance im gesamten Unternehmen implementiert, braucht mehr als Tools: ein klares Framework. In diesem Beitrag führen wir Sie durch 6 Data Governance Best Practices, zeigen Praxisnutzen und erklären, warum ein maßgeschneidertes Data Strategy Assessment die passende Roadmap für den Einstieg in Data Governance und Data Management liefert. Lesen Sie weiter und entfesseln Sie Ihr Datenpotenzial.

Die Daten-Realität 2025 – 60% der Unternehmen in Deutschland nutzen ihre Daten nicht

Datenvolumen und -vielfalt wachsen exponentiell: Allein industrielle IoT-Sensoren, E-Commerce-Plattformen und vernetzte Anlagen erzeugen inzwischen Unmengen an Rohinformationen. Allein im Jahr 2025 waren 132 Zettabytes an Daten weltweit zusammengekommen (Quelle: Statista1). Doch nur ein Bruchteil davon landet tatsächlich in Reporting-, Analytics- oder KI-Workflows. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie geben 60% der befragten Unternehmen an, ihre Daten nur wenig oder gar nicht systemisch zu nutzen (Quelle: Bitkom2).

Für IT- und Fachentscheider*innen wird diese Nichtnutzung zum geschäftskritischen Risiko:

- Kostenfaktor #1 – Speichern statt Wertschöpfen: Ungenutzte Datensätze verursachen Speicher-, Lizenz- und Backup-Kosten, ohne Umsatzhebel zu liefern.

- Compliance-Fallstricke: Ohne klare Governance fehlen Nachvollziehbarkeit und Löschkonzepte – ein rotes Tuch für DSGVO-, EU AI Act- oder NIS-2-Audits.

- Innovation Gap – verpasste KI-Potenziale: LLM-basierte Services, generative KI und Realtime-Analytics erfordern saubere, zugängliche und kontextualisierte Datenströme.

Kurz: Data Governance wird vom „nice to have“ zur Eintrittskarte in die KI- und BI-Ökonomie. Wer sein Datenfundament jetzt nicht ordnet, verschenkt Wettbewerbsvorteile und Effizienzgewinne.

KI & BI als Haupttreiber – Warum Datenqualität den Ausschlag gibt

Alle, die regelmäßig mit Daten arbeiten, wissen: Künstliche Intelligenz lernt nur so gut, wie ihre Trainingsdaten es zulassen. Doch auch klassische Business Intelligence steht und fällt mit verlässlichen Daten. In der Praxis scheitern viele Pilotprojekte nicht an Algorithmen oder BI-Tools, sondern an fehlender Data Governance und dürftiger Datenqualität:

- Inkonsistente Stammdaten führen zu Modell-Bias und untergraben das Vertrauen in Vorhersagen.

- Fehlende Ownership – ohne klar definierte Rollen wie Data-Stewards bleiben Dubletten, Fehler und Formatbrüche unbemerkt.

- Veraltete Datensätze blockieren „Realtime Decisioning“ in BI-Dashboards und LLM-basierten Assistenten.

Datenqualität ist dabei der erfolgsentscheidende Hebel – mangelhafte Daten verteuern manuelle Prüfungen enorm und können den ROI sowohl von KI- als auch von BI-Initiativen pulverisieren. Eine Data-Governance-Strategie schafft hier Klarheit, indem sie regelt, welche Daten wichtig sind, wo sie liegen und wie sie genutzt werden dürfen. Folglich priorisieren marktführende Unternehmen heute drei Maßnahmen:

- Governance-Framework etablieren: Rollen, Richtlinien und automatisierte Qualitätsregeln (Profildichte, Completeness-Checks, Duplicate-Scans).

- Modernes Datenarchitektur-Design zur Auflösung von Silos und Beschleunigung von Self-Service-Analytics.

- Kontinuierliches Monitoring & Stewardship – KPIs wie Data Freshness oder Error-Rate werden wie Produktionskennzahlen getrackt.

Erst wenn diese Hausaufgaben erledigt sind, entfalten Generative-AI-Bots, Predictive-Maintenance-Modelle oder Realtime-BI Cockpits ihre volle Wirkung. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie dafür ein belastbares Governance-Programm implementieren.

Was Data Governance in Ihrer Datenstrategie leistet

Data Governance ist die Antwort auf ungenutzte Daten, steigende Kosten und wachsende Compliance-Anforderungen. Sie liefert den Ordnungsrahmen, der Rohdaten in verlässliche Entscheidungsgrundlagen verwandelt. Während Data Management die operative Verarbeitung sicherstellt, regelt Governance das „Wie“: Wer verantwortlich ist, welche Standards gelten und wie Qualität dauerhaft gesichert wird.

Der Nutzen zeigt sich insbesondere darin, dass:

- Compliance-Risiken sinken, weil Zugriffe, Löschkonzepte und Nachvollziehbarkeit fest verankert sind.

- Analysen und Dashboards zuverlässiger werden, da Regeln und automatisierte Prüfungen für konsistente und aktuelle Daten sorgen.

- Fachbereiche schneller arbeiten, weil sie auf eine „Single Source of Truth“ zugreifen können, statt widersprüchliche Excel-Sheets abzugleichen.

- Organisation und Kultur datengetriebener werden, indem spezifische Rollen Verantwortung übernehmen und Zusammenarbeit über Abteilungen hinweg fördern.

Governance übersetzt Unternehmensziele in überprüfbare Richtlinien und stellt sicher, dass Ihr Data-Management sie im Tagesgeschäft umsetzt. Damit bildet sie das verbindende Element zwischen Vision und werthaltigen Use Cases.

Governance, die wirkt – in nur 3 Phasen zur Daten-Readiness

Ob als Startpunkt oder Booster: Das Data Strategy Assessment bringt Ihre KI- und BI-Initiativen auf ein belastbares Fundament – schnell, strukturiert und messbar.

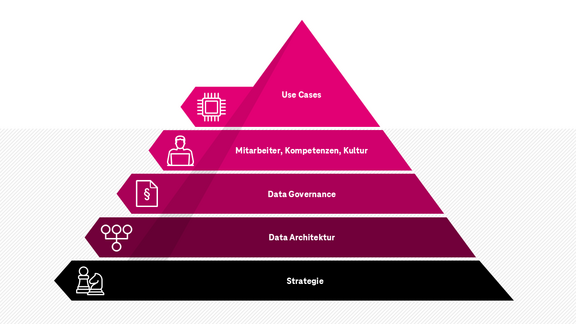

Jetzt Assessment startenDie Data-Strategy-Pyramide im Überblick

Viele Organisationen stolpern immer wieder an derselben Stelle: Die Geschäftsleitung beschließt ein KI-Projekt für vorausschauende Wartung, doch im Shopfloor tickt jeder Sensor anders – fehlende Metadaten, unterschiedliche Zeitzonen, widersprüchliche Formate. Genau hier greift Data Governance ein. Sie wirkt wie ein Betriebssystem, das die Vision des Vorstands (OKRs, Investitionsziele) mit der technischen Realität (Data Mesh, Streaming-Pipelines) synchronisiert – und verhindert, dass relevante Daten ungenutzt bleiben.

| Ebene | Fokus | Leitfrage |

|---|---|---|

| 1. Vision & Business Objectives | Strategische Zielbilder und KPIs | Welchen Beitrag sollen Daten zur Wertschöpfung leisten? |

| 2. Data Architecture & Technology | Plattform- und Integrationsmuster | Wie breche ich Silos auf und ermögliche Self-Service-Analytics? |

| 3. Data Governance | Richtlinien, Rollen, Qualitätsstandards | Welche Regeln sichern zuverlässige, regelkonforme Daten? |

| 4. Data Culture & Skills | Change-Management, Schulungen, Literacy | Wie befähige ich Teams, Daten verantwortungsvoll zu nutzen? |

| 5. Use Cases & Value Realisation | Priorisierte Anwendungen & ROI | Welche Projekte liefern schnellen Mehrwert und lernen skalieren? |

Die Pyramide zeigt: Data Governance bildet das stabile Herzstück der Datenstrategie – sie verbindet technische Infrastruktur mit der Wertschöpfungsebene. Im nächsten Abschnitt schauen wir deshalb genauer darauf, wie die Governance in sechs Best-Practice-Schritten implementiert werden kann, damit Organisationen datengetriebene Entscheidungen treffen und KI-Projekte vom Piloten zum produktiven Einsatz führen.

Merke: Jede Stufe baut auf der darunterliegenden auf. Lücken in Governance oder Kultur führen unweigerlich zu Qualitätseinbußen in Use Cases – und damit zu verschwendetem Datenpotenzial.

Data Governance implementieren: 6 Best-Practice-Steps

Eine durchgängige Governance Strategie entsteht nicht über Nacht – sie folgt einem klaren, iterativen Fahrplan. Die folgende Roadmap zeigt, wie sich Data Governance im gesamten Unternehmen verankern lässt und welche Kennzahlen (KPIs) den Fortschritt messbar machen.

| Step | Ziel & Maßnahme | Erwarteter Outcome |

|---|---|---|

| 1. Ziele & Nutzen klar definieren | Business-Value und Entscheidungsszenarien priorisieren, Governance-Scope abstecken | Governance wird direkt mit Unternehmenszielen verknüpft, spätere Maßnahmen lassen sich messbar auf Geschäftsergebnisse zurückführen |

| 2. Verantwortlichkeiten früh festlegen | Data Owner, Steward & Custodian pro Domain benennen, RACI-Matrix veröffentlichen | Klare Zuständigkeiten schaffen Vertrauen, verkürzen Entscheidungswege und sichern durchgängige Datenqualität |

| 3. Mit Pilotbereich starten & skalieren | „Safe Sandbox“ für ersten Use Case (z. B. Self-Service-Reporting) aufsetzen | Governance-Regeln werden praktisch erlebbar, liefern schnelle Erfolge und erhöhen die Akzeptanz für den Roll-out ins gesamte Unternehmen |

| 4. Regelkommunikation & Schulungen verankern | Data-Literacy-Trainings, Governance-Newsletter, Brown-Bag-Sessions | Data Literacy steigt, Fachbereiche verstehen und leben Governance-Regeln im Alltag, Kulturwandel wird angestoßen |

| 5. Governance-Prozesse digital unterstützen | Automatisierte Data-Quality-Checks, Workflow-Tools, Metadaten-Katalog integrieren | Datenprozesse werden effizienter, Transparenz steigt, Compliance-Anforderungen lassen sich leichter erfüllen |

| 6. Erfolge sichtbar machen | Dashboards & Success-Stories veröffentlichen, Pipeline neuer Use Cases füllen | Nutzen von Governance wird unternehmensweit sichtbar, Motivation für weitere Use Cases wächst, Governance wird als Business-Treiber anerkannt |

1. Ziele & Nutzen klar definieren

Noch bevor das erste Datenfeld bereinigt wird, sollte feststehen, welches Geschäftsergebnis die Governance-Initiative verbessern soll. Geht es darum, Retouren im E-Commerce zu senken, den Cashflow verlässlicher zu prognostizieren oder KI-Modelle schneller produktiv zu setzen? Wer diese Fragen beantwortet, schafft den Rahmen für alle weiteren Maßnahmen.

Erst danach folgt die operative Planung: Ziel-KPIs (etwa „Retourenquote –15 Prozent in zwölf Monaten“) festschreiben, Governance-Scope abgrenzen und die wichtigsten Datenquellen erfassen. Ein kurzes, gemeinsam mit Fachbereichen abgestimmtes „Data Governance Charter“ verhindert spätere Zielkonflikte und sichert Budget wie Aufmerksamkeit des Managements. Damit bildet dieser Schritt das Fundament, auf dem Architektur, Richtlinien und Use Cases später verlässlich aufbauen können.

2. Verantwortlichkeiten früh festlegen

Selbst das beste Framework scheitert, wenn unklar ist, wer bei Datenproblemen für deren Korrektur verantwortlich ist. Praxisbewährt ist ein Rollenmodell pro Datendomäne: Data Owner regeln die fachliche Definition, Data Stewards überwachen Qualität und Prozesse, Data Custodians verantworten Infrastruktur und Zugriffe. Eine öffentlich einsehbare RACI-Matrix (z. B. im Datenkatalog) sorgt dafür, dass Support-Tickets nicht in endlosen Zuständigkeitsschleifen hängen bleiben und dass jede kritische Tabelle spätestens nach 30 Tagen einen benannten Steward vorweist.

So entsteht nicht nur ein Governance-Rahmen für klare Verantwortlichkeiten, sondern auch eine Verlässlichkeit in den Datenflüssen: Fachbereiche wissen, woher die Daten stammen, wie sie definiert sind und wer für ihre Qualität garantiert. Genau diese Klarheit schafft Vertrauen – eine Grundbedingung, damit Architektur, Analysen und KI-Anwendungen später zuverlässig funktionieren.

3. Mit Pilotbereich starten & skalieren

Statt das komplette Unternehmen auf einmal umzukrempeln, empfiehlt sich ein Pilot-Projekt mit hohem Pain-und-Gain-Potenzial – etwa Self-Service-Reporting für das Vertriebsteam. In einer kontrollierten Sandbox lassen sich Governance-Richtlinien, Datenqualitätsregeln und Schulungsformate ohne großes Risiko erproben.

Sobald das Pilot-Projekt zeigt, dass Berichte nun in 15 Minuten statt vier Stunden vorliegen, wird das Erfolgsmuster als Blueprint in die nächste Domäne kopiert. So skaliert Governance iterativ und schafft frühe Erfolgserlebnisse, die Akzeptanz und Finanzierung sichern. Zugleich wächst in diesem Schritt auch die technische Datenarchitektur: Datenmodelle werden harmonisiert, Integrationen getestet, Schnittstellen standardisiert. Governance wird so nicht abstrakt im Regelwerk verankert, sondern in einer realen Architektur erlebbar – und Schritt für Schritt in die Breite getragen.

4. Regelkommunikation & Schulungen verankern

Ein Governance-Framework bleibt wirkungslos, wenn Mitarbeitende es als Black-Box erleben. Deshalb braucht es klare Kommunikation und gezielte Weiterqualifizierung, damit Regeln in den Alltag übersetzt werden. Bewährt hat sich ein zweistufiges Modell:

- Regelkommunikation – ein kurzes Governance-Update im Intranet, Brown-Bag-Sessions für neue Richtlinien und ein monatlicher „Data-Quality-Pulse“, der Erfolge wie auch offene Punkte nennt. So wird Governance sichtbar und greifbar – nicht als Kontrolle, sondern als Enabler für bessere Arbeit.

- Rollenspezifische Trainings – Data Stewards lernen automatisierte Data-Quality-Checks aufzusetzen, Fachbereiche üben Self-Service-Analytics, Führungskräfte bewerten KPIs datenbasiert. Sobald die relevanten Zielgruppen regelmäßig eingebunden und geschult sind, verbessert sich die Datenqualität spürbar: weniger manuelle Nacharbeit, schnellere Reports und höheres Vertrauen in die Ergebnisse.

Dieser Schritt zahlt direkt auf die Kultur- und Kompetenzebene ein: Nur wenn Data Literacy und Governance-Verständnis in der Organisation verankert sind, kann eine Datenstrategie auch in der Breite wirksam werden.

5. Governance-Prozesse digital unterstützen

Excel-Checklisten oder E-Mail-Freigaben skalieren nicht in einer Big-Data-Welt. Um Governance im gesamten Unternehmen tragfähig zu machen, braucht es digitale Unterstützung. Automatisierte Workflows und ein zentraler Metadaten-Katalog bilden das Rückgrat moderner Data-Governance-Programms:

- Ein Katalog dokumentiert Herkunft, Definition und Zugriffsbeschränkungen jeder Tabelle – unverzichtbar für Audits und Compliance-Reports.

- Quality-Engines prüfen Regeln wie „Currency = ISO-4217“ oder „Customer ID must be unique“ bei jedem Load-Prozess. Verstöße lösen Alerts aus und landen direkt beim zuständigen Steward.

- Lineage-Visualisierungen machen nachvollziehbar, wie Rohdaten zu Dashboards oder KI-Features fließen – ein Schlüssel für Transparenz und Fehlerbehebung.

Das Ergebnis sind messbare Effizienzgewinne: bis zu 60 Prozent weniger manuelle Datenprüfungen und eine Datenaktualität, die 95 Prozent aller SLA-Vorgaben erfüllt. Damit wird Governance fest in die technologische Ebene der Architektur integriert – und ist nicht länger ein organisatorisches Konstrukt, sondern Teil des laufenden Datenbetriebs.

6. Erfolge sichtbar machen

Governance entfaltet ihre Wirkung erst dann voll, wenn die Ergebnisse für alle Ebenen im Unternehmen sichtbar und nutzbar sind – nicht nur für Data-Teams. Transparente Dashboards können zeigen, wie sich Datenqualität und Aktualität entwickeln.

Für das Management bedeutet das, zuverlässige KPIs auf einen Blick zu erhalten – etwa für Finanzprognosen oder die Steuerung globaler Produktionsstandorte. Fachbereiche merken den Fortschritt daran, dass Vertriebs-Reports in Minuten statt Stunden vorliegen, Marketing-Teams automatisierte Workflows für Kampagnendaten nutzen oder das Supply-Chain-Management auf konsistente Bestandsdaten zugreifen kann.

Solche greifbaren Verbesserungen verdeutlichen, dass Governance nicht abstrakte Bürokratie ist, sondern spürbaren Mehrwert im Arbeitsalltag liefert. Mit jeder sichtbaren Vereinfachung – sei es durch weniger manuelle Datensuche, bessere Abstimmung zwischen Standorten oder schnellere Entscheidungszyklen – steigt die Bereitschaft, weitere datengetriebene Use Cases zu entwickeln. Governance wird damit vom Regelwerk zum Motor für kontinuierliche Innovation und fundierte Entscheidungen im gesamten Unternehmen.

Business-Impact & ROI in Zahlen

Data Governance klingt für viele zunächst nach Aufwand, Richtlinien und Rollenmodellen – aber zu selten nach konkretem Geschäftsnutzen. Dabei zeigt sich in der Praxis immer deutlicher: Eine moderne Governance-Strategie bringt messbare Effekte, wenn sie auf moderne Datenplattformen, automatisierte Prozesse und intelligente Datenaufbereitung setzt. Unternehmen, die diesen Weg gehen, berichten typischerweise von:

- Bis zu 15 Prozent3 weniger operativen Kosten, weil redundante Datenhaltung, manuelle Aufbereitungen und inkonsistente Reports wegfallen (Quelle: McKinsey)

- Bis zu 50 Prozent4 Produktivitätszuwachs in BI- und Fachbereichen – durch klare Verantwortlichkeiten, saubere Daten und Self-Service-Zugriffe laut einer Case Study von Erwin/Quest Software (Quelle: Erwin)

- ROI von 200 bis 400 Prozent5 innerhalb von 12 bis 36 Monaten, je nach Reifegrad und Skalierungspotenzial (Quelle: Forrester)

Diese Effekte entstehen nicht durch ein einzelnes Tool, sondern durch die Kombination aus klaren Zielen, modernen Datenplattformen und automatisierter Datenaufbereitung. Besonders sichtbar wird der Mehrwert, wenn Governance nicht nur das Berichtswesen absichert, sondern auch Prozesseffizienz steigert, KI-Modelle zuverlässig speist und neue digitale Produkte ermöglicht.

Praxis-Insight: RENOLIT – von verteilten Daten zu messbarem Mehrwert

Verteilte Daten, isolierte Systeme, kein globales Reporting – so sah die Ausgangslage bei RENOLIT aus. Das Familienunternehmen mit fast 30 Standorten weltweit suchte nach einem Weg, Produktions- und Qualitätsdaten in Echtzeit verfügbar zu machen.

Eine neue Datenstrategie ebnete den Weg für eine cloudbasierte, zentralisierte Plattform, die Transparenz über alle Werke hinweg schafft und sowohl Produktion als auch Finance mit einer einheitlichen Datenbasis versorgt. Der Weg ist damit frei für automatisierte Analysen und künftige KI-Anwendungen.

-> Lesen Sie sich die vollständige Referenz durch: Zur Referenz RENOLIT

Fazit: Mit Data Governance zur erfolgreichen Datenstrategie

Die Datenrealität zeigt: Immer mehr Informationen entstehen, doch ein Großteil bleibt ungenutzt. Gleichzeitig steigt der Druck durch KI-Initiativen, Business Intelligence und regulatorische Anforderungen. Ohne klare Governance-Strukturen laufen Unternehmen Gefahr, dass Kosten steigen, Chancen zu mehr Innovation verpasst und Compliance-Risiken unkontrollierbar werden.

Die gute Nachricht: Mit einer durchdachten Datenstrategie und gelebter Governance lassen sich genau diese Hürden überwinden. Klare Ziele, definierte Rollen, eine tragfähige Architektur, Schulungen und automatisierte Prozesse führen Schritt für Schritt zu mehr Datenqualität, Transparenz und Vertrauen in die eigenen Unternehmensdaten. So entstehen die Voraussetzungen für fundierte Entscheidungen, effizientere Abläufe und innovative datengetriebene Geschäftsmodelle.

Wenn Sie wissen möchten, wo Ihr Unternehmen aktuell steht und wie Sie Ihre nächsten Schritte priorisieren können, lohnt sich ein strukturierter Blick von außen. Ein Data Strategy Assessment liefert Orientierung, zeigt Quick Wins auf und unterstützt beim Aufbau einer Roadmap – individuell zugeschnitten und praxisnah.

FAQ – Data Governance & Best Practices

Was gehört zu Data Governance?

Data Governance umfasst alle Richtlinien, Rollen, Prozesse und Tools, die regeln, wie Daten im Unternehmen erfasst, genutzt, gepflegt und gesichert werden. Ziel ist es, die Qualität, Sicherheit und Compliance von Unternehmensdaten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg sicherzustellen. Ein funktionierendes Data Governance Framework schafft Transparenz in der Datenarchitektur, definiert Zuständigkeiten für Datenverwalter und sorgt dafür, dass alle Mitarbeitenden dieselben Informationen als vertrauenswürdig betrachten können – egal ob für Reports, KI-Modelle oder operative Entscheidungen.

Wie wird Data Governance umgesetzt?

Die Umsetzung erfolgt typischerweise über ein schrittweises, gut strukturiertes Data Governance Programm. Dabei wird zunächst analysiert, welche Anforderungen und Herausforderungen im Unternehmen bestehen – etwa in Bezug auf Datenqualität, Datensilos oder fehlende Rollenverantwortung. Auf dieser Basis werden Richtlinien, Qualitätsstandards und Prozesse definiert, Verantwortlichkeiten festgelegt und geeignete Tools zur Datenverwaltung und Überwachung integriert.

Ein Data Strategy Assessment kann helfen, Reifegrade zu identifizieren und eine Roadmap zur Implementierung zu entwickeln, die sowohl technologische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigt.

Was ist eine Datenstrategie?

Eine Datenstrategie beschreibt den langfristigen Plan, wie ein Unternehmen Daten systematisch nutzen will, um geschäftliche Ziele zu erreichen. Sie definiert, wie Daten gesammelt, gespeichert, verarbeitet und in fundierte Entscheidungen überführt werden – unter Einhaltung von Compliance-Vorgaben und unter Berücksichtigung der gesamten Datenlandschaft. Dabei integriert sie Governance-Strukturen, Datenarchitektur, analytische Fähigkeiten und die nötige Unternehmenskultur in einem abgestimmten Rahmen, der sich sowohl auf operative Prozesse als auch auf strategische Innovationen wie KI und Business Intelligence auswirkt.

Was sind die 5 wesentlichen Komponenten einer Datenstrategie?

Eine ganzheitliche Datenstrategie basiert typischerweise auf fünf zentralen Komponenten: einer klaren Zielsetzung, einer robusten Datenarchitektur, definierten Governance-Richtlinien, der Förderung einer datengetriebenen Kultur sowie der Integration konkreter Use Cases. Jede dieser Säulen spielt eine entscheidende Rolle – von der initialen Festlegung strategischer Ziele über die technische und organisatorische Umsetzung bis hin zur Verankerung datenbasierter Entscheidungen im gesamten Unternehmen. Nur wenn alle Komponenten ineinandergreifen, entsteht eine belastbare Grundlage für nachhaltige Datenwertschöpfung.

Wie behebt man eine schlechte Datenqualität?

Schlechte Datenqualität ist kein technisches Problem allein, sondern ein strukturelles. Die Lösung beginnt mit der Definition von Qualitätsstandards und dem Aufbau eines Governance-Frameworks, das Zuständigkeiten, Validierungsregeln und Eskalationswege klar vorgibt. Dabei ist es wichtig, sowohl operative Prozesse als auch die kulturelle Dimension zu adressieren: Nur wenn Data Stewards und Fachbereiche verstehen, welche Rolle ihre Daten im größeren Zusammenhang spielen, entsteht nachhaltige Qualität.

Tools zur automatisierten Datenüberwachung und kontinuierlichen Analyse helfen zusätzlich, inkonsistente, veraltete oder fehlerhafte Informationen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu korrigieren.

Welche Prozesse verbessern die Datenqualität?

Die Datenqualität verbessert sich nachhaltig, wenn Prozesse zur Datenpflege, -validierung und -überwachung fest in die Governance-Strategie integriert sind. Dazu gehören zum Beispiel regelmäßige Qualitätsprüfungen auf definierte Merkmale wie Vollständigkeit, Konsistenz oder Aktualität, sowie automatisierte Alerts bei Abweichungen von definierten Standards.

Ergänzend spielen Schulungen, dokumentierte Richtlinien und ein transparenter Metadaten-Katalog eine Schlüsselrolle – sie fördern ein gemeinsames Verständnis und verhindern Fehlerquellen schon bei der Datensammlung. In der Praxis wirken diese Maßnahmen besonders gut, wenn sie eng mit den Anforderungen von datengetriebenen Anwendungen wie Business Intelligence oder KI verzahnt sind.

Quellen:

1 Volumen der jährlich generierten/replizierten digitalen Datenmenge weltweit von 2010 bis 2024 und Prognose für 2029 (Statista)

2 Data Economy | Studienbericht (Bitkom)

3 Reducing data costs without jeopardizing growth (McKinsey)

4 Powered by data: E.ON's journey to sustainable energy (Erwin)

5 The Total Economic Impact™ Of Witboost (PDF Datei) (Forrester)